Халхин-Гол. Рождение Победы

Проект посвящён подвигу советских и

монгольских войск в 1939 году

Проект посвящён подвигу советских и

монгольских войск в 1939 году

Проект приурочен к 85-летию победы на реке Халхин-Гол — первой крупной победе СССР, изменившей ход истории.

Показать ключевые этапы конфликта, роли командиров и вклад тыла — от железнодорожников до медицинской службы — на основе проверенных исторических материалов.

Бои на реке Халхин-Гол являются одним из крупнейших вооруженных конфликтов с участием Советского Союза на Дальнем Востоке со времен Гражданской войны. Сражения на Халхин-Голе дали советской армии бесценный опыт, именно здесь проявил свой полководческий талант будущий Маршал Победы Георгий Константинович Жуков.

Создание плацдарма Квантунской армии в Маньчжоу-го

29 июля 1938 года - 11 августа 1938 года

11 мая 1939 года

2-5 июля 1939 года

После Баин-Цаганского поражения Япония приняла решение начать диверсионные операции с использованием бактериологического оружия

16 сентября 1939 года

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», советский полководец и государственный деятель, командир корпуса в боевых действиях в районе реки Халхин-Гол

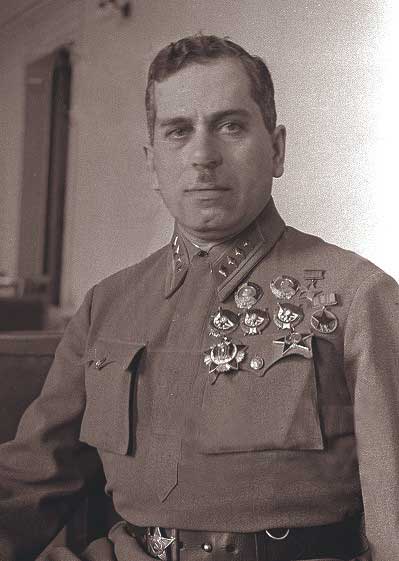

Дважды Герой Советского Союза, советский военачальник, летчик, генерал-лейтенант авиации, командующий Военно-воздушными силами Рабоче-крестьянской Красной Армии в боевых действиях в районе реки Халхин-Гол

Герой Советского Союза, советский военачальник, участник Гражданской войны, боевых действий около озера Хасан, на реке Халхин-Гол и войны в Испании, генерал-полковник

Герой Советского Союза, советский военный лётчик, участник боев на реке Халхин-Гол, старший лейтенант

Дважды Герой Советского Союза, советский летчик-ас истребительной авиации 1930-х годов, майор

Герой Советского Союза, советский офицер-танкист, участник боев на Халхин-Голе в должности командира 11-й Легкой танковой бригады 57-го Особого корпуса, комбриг

Маршал Монгольской Народной Республики, монгольский революционер, государственный и политический деятель, лидер Монголии с 1930-х годов до своей смерти

Герой Монгольской Народной Республики, монгольский военный и политический коммунистический деятель, генерал-полковник, министр обороны Монгольской Народной Республики

Тексты карточек соответствуют исторической справке выставки.

В ходе конфликта Читинская область стала прифронтовой, народное хозяйство работало на войну, более 30 тысяч

запасников было мобилизовано из Читинской области. Аналогичные мероприятия проводились в Бурят-Монгольской

АССР и Иркутской области. Из глубины страны и из Забайкалья к месту боев двигались войска.

В перевозке грузов участвовали 6 тысяч автомашин, в их числе автомашины и водители, мобилизованные из

народного хозяйства Читинской области. Они доставили на фронт 65 тысяч тонн военных грузов.

Усиленно трудились забайкальские железнодорожники. За успешное выполнение задания правительства по доставке

войск и грузов, следующих на Халхин-Гол, 76 работников Забайкальской железной дороги были награждены орденами

и медалями. В тылу и на полях сражений спасали жизни советских и монгольских воинов работники медицинской

службы. Весь военный и рабочий ресурс Читинской области был мобилизован для борьбы с японской агрессий на

Халхин-Голе.

В краевой столице – городе Чите, расположен мемориал памяти бойцам, павшим на реке Халхин-Гол. Там, на

гранитных

плитах, высечены 1066 фамилий забайкальских солдат, а в центре мемориала, над братской могилой возвышается

стела

с надписью «РОДИНА ПОМНИТ».

Если iframe не отобразится из-за настроек источника, используйте кнопку «Перейти в VR-тур».

Япония была заинтересована в вооруженном конфликте и активно готовила плацдарм для нападения на Монгольскую

Народную Республику и СССР. Усилиями японских дипломатов и военных на территории Северного Китая в середине

1930-х годов возникло марионеточное государство Маньчжоу-го. Территория Маньчжоу-го управлялась последним

императором китайской династии Цинь – Пу И, но в действительности вся внутренняя и внешняя политика страны

определялась японским правительством. Именно государство Маньчжоу-го и стало главным плацдармом для японской

императорской Квантунской армии, отсюда был запланирован бросок на север – на дальневосточную территорию

Советского Союза, что вполне согласовывалось с планами стран Оси.

Контролируя Маньчжурию, Япония приступила к милитаризации ее территории, в-первую очередь, занимаясь

строительством железных дорог. Железнодорожные пути прокладывались так, чтобы облегчить доставку грузов на

север и северо-запад – к советским и монгольским границам. Туда же тянулись и вновь прокладываемые шоссе.

Прологом к боям на Халхин-Голе можно считать двухнедельный вооруженный конфликт у озера Хасан, в котором помимо Японии активно участвовали войска марионеточной Маньчжурии, заявлявшей о нарушении ее границ. Несмотря на то, что боевые столкновения закончились победой советских войск, ход конфликта дал японской стороне повод думать, что при более тщательной подготовке и наращивании собственных сил они могут достичь успеха в новом конфликте. Опыт хасанских боев пристально изучали и в Советском Союзе. Причем с той же целью, поскольку возможность нового столкновения была велика. Стоит отметить, что советские бойцы не уступали в выучке японским солдатам, а на батальонном и полковом уровнях оперативно-тактическое мастерство советских офицеров превосходило японскую выучку.

Поводом для конфликта на берегах реки Халхин-Гол стали разногласия маньчжурской и монгольской стороны по поводу границы между двумя этими странами. Представители Маньчжоу-го настаивали на том, что она должна проходить по руслу реки, а представители Монголии ссылались на архивные карты, на которых пограничная линия располагается в 20-25 километрах восточнее. В ночь на 8 мая 1939 года группа японских разведчиков попыталась захватить остров в русле Халхин-Гола, но была оттуда выбита. 11 мая японские войска нарушили государственную границу Монгольской Народной Республики и стали продвигаться в глубь ее территории. Советские войска, находившиеся в Монгольской Народной Республике согласно Протоколу о взаимной помощи 1936 года, совместно с монгольскими частями дали незамедлительный отпор захватчикам. Это нападение и стало формальным началом боев, растянувшихся на четыре месяца. После майских успехов японской армии уже практически не доводилось добиваться серьезного оперативного преимущества, тактическое и стратегическое преимущество перешло к советским войскам и уже к июлю японская сторона вынуждена была отказаться от надежды на молниеносное завершение операции.

Первоначально успех сопутствовал японским войскам, которые в ночь со 2 на 3 июля форсировали Халхин-Гол и

после ожесточённого боя захватили гору Баин-Цаган на западном берегу. Однако советское командование, бросив в

бой 11-ю танковую бригаду и 24-й мотострелковый полк, сумело переломить ход боевых действий. В результате

трехдневных боев японцы были разгромлены и отброшены на восточный берег. Потери японцев за три дня боевых

действий составили несколько тысяч убитыми. Они потеряли почти все танки и большую часть артиллерии.

Баин-Цаганское сражение - первое крупное танковое сражение в истории Красной Армии.

Японские солдаты выгрузили в Халхин-Гол 22,5 кг концентрата опаснейших брюшнотифозных бактерий. Однако

попытка японской армии обеспечить бактериологическими средствами массовое поражение советско-монгольских войск

не оправдала ожидания.

Во время боев на Халхин-Голе питьевая вода имела для обеих сторон не меньшее значение, чем боеприпасы.

Отравление питьевой воды было единственным способом распространить эпидемию, поэтому советская сторона

предпринимала строгие профилактические меры. Активно работала разведка. Еще 19 мая 1939 года 57-й Отдельный

корпус в первую очередь направил из Ундурхана роту по очистке воды. В июле начальник Генштаба

Рабоче-крестьянской Красной Армии Борис Михайлович Шапошников обратился к Георгию Константиновичу Жукову с

указанием потребовать от войск соблюдать сугубую осторожность при пользовании питьевой воды. Боевые офицеры

строго охраняли колодцы.

Иначе ситуация складывалась в Квантунской армии. Несмотря на профилактику инфекционных заболеваний в

подразделениях, фронтовые японские и маньчжурские войска активно потребляли зараженную речную воду, когда не

могли получить воду из тыла. Более 1300 японских солдат и офицеров заразились брюшным тифом, дизентерией,

холерой и были отправлены на лечение. Развязанная японцами преступная бактериологическая война не смогла

предотвратить их поражение на Халхин-Голе.

Утром 20 августа после массированного авиационного налета и мощного артиллерийского обстрела

советско-монгольские части перешли в атаку. К 23 августа главные силы японской 6-й армии были окружены в

пределах территории Монгольской Народной Республики и к утру 31 августа ликвидированы. Однако это ещё не было

полным окончанием боевых действий.

Утром 4 сентября два батальона японской пехоты попытались занять высоту Эрис-Улын-Обо, но были отброшены за

линию государственной границы. Ночью 8 сентября в этом же районе японские войска предприняли новую попытку

проникновения на территорию Монгольской Народной Республики, однако вновь были отбиты, понеся при этом большие

потери.

После 8 сентября японское командование не предпринимало действий наземными войсками, но воздушные бои

продолжались. Крупнейший бой, в котором участвовало 120 японских самолётов против 207 советских, состоялся 15

сентября в день подписания перемирия.

По просьбе правительства Японии 16 сентября военные действия в районе реки Халхин-Гол были прекращены.

Политическим итогом конфликта на реке Халхин-Гол стало устранение угрозы японского нападения в районе

восточных границ Монголии и Советского Союза. Поражение на Халхин-Голе заставило японское правительство

изменить свою внешнюю политику в сторону Юго-Восточной Азии и Океании, а с СССР оно предпочло заключить весной

1941 года пакт о нейтралитете. И благодаря жесткому уроку лета 1939 года он безусловно соблюдался Японией,

невзирая на первоначальные успехи ее союзницы Германии на Восточном фронте. За счет этого стала возможной

переброска под Москву осенью 1941 года дальневосточных частей и соединений, сыгравших одну из ключевых ролей в

Великой Отечественной войне при масштабном контрнаступлении советских войск.

Во время боев на Халхин-Голе комдив Георгий Константинович Жуков был срочно вызван к наркому обороны СССР Клименту Ефремовичу Ворошилову и на следующий день вылетел в Читу. Уже 5 июня из Халхин-Гола Жуков докладывал план действий: удержать плацдарм на правом берегу Халхин-Гола и готовить контрудар из глубины. Жукова назначили командиром корпуса с подчинением непосредственно Народному комиссариату обороны СССР. На Халхин-Голе Жуков проявил не только свой полководческий талант, но и продемонстрировал высокие способности оперативного искусства. Халхин-Гол стал началом полководческой карьеры Жукова. После победы над японцами с 7 июня 1940 года он возглавил крупнейший в стране Киевский военный округ, а затем стал начальником Генерального Штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии. Уже в годы Великой Отечественной войны, используя свой опыт Халхин-Гольских сражений, Жуков спланировал ряд важнейших операций, которые позволили Советскому Союзу заполучить стратегическое преимущество и из обороны перейти в фазу активного контрнаступления.

В первых боях над Халхин-Голом советская авиация понесла серьезные потери. Для укрепления авиачастей, участвующих в боях у реки Халхин-Гол, в Монгольскую Народную Республику была направлена группа из 48 летчиков и специалистов во главе с командиром корпуса Смушкевичем. К этому времени для борьбы с 6-й японской армией вторгшейся на территорию Монгольской Народной Республики была создана 1-я армейская группа во главе с комкором Жуковым. Командующим авиацией 1-й армейской группы был назначен комкор Смушкевич. Смушкевич незамедлительно организовал бесперебойное обслуживание авиации, для советских летчиков проводились учебные полеты, в зону боевых действий поставлялись новейшие истребители И-16, И-153 и бомбардировщики СБ. В ходе боев на Халхин-Голе окончательно сформировалась новая тактика советской авиации по переходу от индивидуальных боев к групповым.

В июне-сентябре 1939 года Григорий Михайлович Штерн участвовал в боевых действиях у реки Халхин-Гол. Изначально, Штерн находился в зоне боевых действий в качестве представителя главного командования, официально отвечавшего за координацию действий советских войск и Монгольской народно-революционной армии. Постепенно его роль существенно возросла: в соответствии с постановлением Главного Военного совета Рабоче-крестьянской Красной Армии для руководства войсками приказом Народного комиссариата обороны СССР от 5 июля 1939 года была создана Фронтовая группа под командованием Григория Михайловича Штерна, в которую вошли 1-я Краснознамённая армия, 2-я Краснознамённая армия, Забайкальский военный округ и 57-й Особый корпус. Грамотное командование Штерна вверенными ему подразделениями позволило остановить японское наступление, после чего Верховное командование Рабоче-крестьянской Красной Армии приступило к разработке августовской контрнаступательной операции.

Первый воздушный бой летчика состоялся 12 июня 1939 года, в котором старший лейтенант Рахов сбил японский истребитель Ki-27. За полтора месяца боев с японскими летчиками Рахов одержал 8 побед лично и 6 в группе с товарищами, совершив 68 боевых вылетов. Последнее воздушное сражение летчика-аса состоялось 27 августа 1939 года. Сбив два самолета и возвращаясь на аэродром, он был смертельно ранен в живот пулей, выпущенной из винтовки с земли. Рахов сумел посадить свой самолет на левый берег Халхин-Гола. Знаменитый советский летчик скончался от полученного ранения в госпитале 29 августа 1939 года.

Во время Халхин-Гольских сражений Сергей Иванович Грицевец командовал авиаэскадрильей 70-го истребительного авиационного полка, а также был командиром отдельной группы истребителей И-153 «Чайка». В ходе сражений на реке Халхин-Гол Грицевец совершил 138 боевых вылетов на истребителях И-16 и И-153, в воздушных боях сбил лично 3 и в составе группы 9 самолетов противника.

Михаил Павлович Яковлев отличился в бою с превосходящими силами японских войск, захватившими господствующую высоту – гору Баин-Цаган и прилегающие к ней участки местности, что создавало угрозу для основной группировки советско-монгольских войск. Поставив задачи командирам батальонов, комбриг Яковлев лично повел в атаку на левом фланге часть 1-го танкового батальона и группы пехоты из состава 5-й стрелково-пулеметной бригады. Под японским огнем пехота залегла, и комбриг вышел из танка, чтобы возглавить одну из групп пехотинцев. С ней он и двинулся вперед. Яковлев был тяжело ранен в голову осколком разорвавшегося снаряда и погиб на поле боя 12 июля 1939 года.

Чойбалсан активно участвовал в руководстве монгольскими войсками во время боевых действий. Он лично бывал на передовой, встречался с офицерами и солдатами, вдохновлял их на борьбу с японскими захватчиками. Под его руководством монгольские войска принимали активное участие в ключевых сражениях, в том числе в отражении японского наступления в июле 1939 года и в последующих операциях по окружению и разгрому японских сил. Монгольская кавалерия под командованием Чойбалсана прикрывала фланги советских танковых подразделений во время решающего наступления 20 августа 1939 года. Наступление завершилось полным разгромом 6-й японской армии к концу августа.

Лхагвасурэн участвовал в сражениях на Халхин-Голе в 1939 году, будучи начальником оперативной группы по руководству монгольскими войсками и помощником командующего 1-й армейской группы Георгия Константиновича Жукова по монгольским войскам. Под его началом находились три кавалерийские дивизии и бронедивизион, сыгравшие важную роль в разгроме японских войск.

Ключевой особенностью сражений на Халхин-Голе стала отдаленность линий обеспечения от места боевых действий. Ближайшая станция железной дороги имени Молотова Борзя находилась в 650 километрах от мест боевых действий, что не позволяло оперативно доставлять резервы и необходимые грузы.

Руководство страны представило приоритетные задачи по доставке грузов по железной дороге для действующей в Монголии армии. Основное внимание уделялось организации воинских перевозок и ликвидации создавшихся «пробок» на Транссибе и Оловяннинском отделении дороги имени Молотова. В скором времени поставленную задачу успешно выполнили.

Второй, не менее важной задачей была организация строительства в кратчайшие сроки железнодорожной военно-полевой дороги по маршруту Борзя–Соловьевск–Баян-Тумэн, с продолжением узкоколейной веткой до Тамцак-Булака на Халхин-Голе. Эта дорога должна была стать основной транспортной артерией, подпитывающей сражающуюся в Монголии армейскую группу. Для строительства были переброшены войска железнодорожного корпуса, которые в кратчайшие сроки построили 324 километра железной дороги и создали возможность беспрепятственного обеспечения войск.

Во время сражений на реке Халхин-Гол в деле снабжения советско-монгольских военных подразделений большую роль сыграла работа шофёров. Трассу от пограничного населённого пункта Соловьёвск до города Баян-Тумэн обслуживало дорожное управление. Аналогичное подразделение обеспечивало дорогу от города Баян-Тумэн до фронтового населённого пункта Тамцак-Булак. С первых чисел августа вступило в действие 22-е управление военной дороги.

Общий маршрут шофёров составлял около 700 километров. На отдельных отрезках дороги были построены землянки и организованы пункты, на которых шофёры, находясь в рейсе двое-трое суток, могли сделать небольшой привал.

Водители подвозили к фронту различные грузы с железнодорожных станций Борзя, Соловьёвск, даже из Даурии, а также из Ульдзи, Улан-Батора, Ундур-Хана, Баян-Тумэна и других городов. Подвоз грузов в непосредственной фронтовой полосе производился только в ночное время с выключенными фарами. Шофёры звались тогда ночниками, поскольку только тёмное время суток спасало их от снарядов и пуль.

За время сражений на Халхин-Голе жизни тысячи советско-монгольских воинов были спасены благодаря служащим медицинской службы. В период майских боев медицинские подразделения и учреждения 57-го особого корпуса были представлены только батальонными и полковыми медицинскими пунктами. Отдаленность госпиталей от поля боевых действий усложняла медицинское обеспечение войск.

К концу июня 1939 года в Забайкальский военный округ направили высококвалифицированных специалистов Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Возникла острая необходимость в специализации эвакуационных госпиталей или их отделений. В госпитале Тамцак-Булака были развернуты 10 хирургических отделений, 8 из которых имели специальный профиль. Медицинская помощь начала активно оказываться специалистами в области челюстно-лицевой хирургии.

Определённой особенностью боевых действий на Халхин-Голе стало сосредоточение в госпиталях МНР и Забайкалья лучших советских медиков. На театр военных действий были командированы Михаил Никифорович Ахутин, Александр Александрович Вишневский, Николай Николаевич Еланский и другие. Будущий главный хирург отдела эвакогоспиталей Читинской области Василий Аркадьевич Коханский у операционного стола обучал врачей других специальностей. Также Коханский участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году, будучи начальником автохирургического отряда.